中国人为什么偏爱侠客?

《荊軻刺秦王》,武梁祠石刻拓本,後漢。

【提要】

上世纪八十年代以来,武侠小说热曾风靡一时,书中描述的精妙武功及侠义精神至今脍炙人口。然而,这些“成年人的童话”究竟与现实世界有多大的距离,历史上的侠客是“十步杀一人,千里不留行”,还只不过是鱼肉乡里的青皮、土豪?侠义精神在中国文化中究竟起到什么作用?上海人民出版社新近出版了《中国游侠史论》第四次修订版,作者复旦大学中文系教授汪涌豪先生指出:游侠作为一种社会存在,从未被统治集团认可过,也很少得到主流文化的整体性肯定。但游侠敢任人所不能任,甚至不惜站在权力的对立面,脱人于待命刀俎的窘境,自然大得人心。游侠的人格与精神,应该仍对当代人的人格建构乃至文化建造有借鉴意义。

澎湃新闻:您对游侠是如何定义的,或者换句话说,该如何认识中国古代的游侠?

汪涌豪:关于游侠的定义,可能比人们想象的要复杂许多。按通常的理解,路见不平、拔刀相助是侠,仗义疏财、赈穷周急也是侠,但作为中国古代特殊的社会人群,游侠其实有着更为复杂的面貌。要定义准确,既需结合其崛起之初的具体构成,又必须兼顾其后不同时代的发展变化。

大体上说,游侠是伴随周天子天下共主地位的丧失与士的失职出现的。本来所谓的士大都拥有一定数量的食田,又接受过六艺教育,平时为卿大夫家臣,战时充为军官,是顾炎武所说的“有职之人”。后经春秋战国以来的社会变动,虽具智、勇、辩、力而终不免“降在皂隶”,使其不得不既度人势之广狭,复量己德之厚薄,开始新一轮投辅明主的努力。其中长于文章辞令的成为游士,日后有些由宣扬礼仪教化而成为儒,有些由主张兼爱非攻而成为墨;长于射御攻战的就成了游侠,也包括成为奋死无顾忌的“力士”、“夹士”和“勇敢士”。用冯友兰《原儒墨》的说法,是一为“知识礼乐之专家”,即儒士,一为“打仗之专家”,即侠士。吕思勉《秦汉史》说得更为简明:“好文者为游士,尚武者为游侠。”

复旦大学中文系教授汪涌豪先生。

澎湃新闻:这显然是仅就先秦游侠初起的情况言,如您所说,此后又有怎样的发展变化?

汪涌豪:秦汉后游侠的来源变得复杂许多,成分更淆乱,不易究诘,是否都是士阶层中人很难说。依司马迁的分疏,是既有卿相之侠、暴豪之侠,也有布衣匹夫之侠与乡曲闾巷之侠。前者大多有身份,富财货,或权重王庭,或势倾地方。这类侠以汉唐为最多,但宋以后也未完全绝迹。后者由战国时市井细民任侠发展而来,以后或为中小地主,或兼营商业,更多则活动于城市乡村,至明清两代甚至还为医、为僧。当然,无恒业恒产者更多。而一般士人,或少年意气,热肠在腹,或情怀廓落,投效无门,也有放而为游侠的。这种情况唐前有,唐以后要数明中后期为最多。今天几乎人人都知道王阳明,但他及其学生辈如王艮等人均好游侠,乃或以任侠自喜,就未必为人所尽知。其时还有所谓“山人”为侠,钱谦益《列朝诗集小传》载之甚详。他们以诗书为交游之具,以幕修赠与为生计之方,流品颇杂,不少人兼为商贾,或迁有无、平物价、济急需,显于民而闻于乡;或恃财行奸宄,为执政所深斥。凡此,都足证帝国晚期城市经济发达导致的时代变化,以及“儒侠”、“儒商”翻为“侠儒”、“侠商”的复杂面相。

也正因为这个缘故,当后人讨论游侠的源出,就很难形成共识。有的认为其出自平民,如劳榦、杨联陞;有的认为其出自游民,如陶希圣、冯友兰。但前者明显不能涵盖卿相暴豪之侠,后者特指丧失土地的流荡无业者,他们既被旧有生产关系抛离,又为城市经济所不容,因无所附籍而多靠富者庇荫或官府赈贷,性质与卿相暴豪之侠全不相类,与布衣匹夫之侠也有不同,所以这两种说法都未被学界据为定论。郭沫若以为其出自商贾,但例外太多,也无需深驳。

日人增渊龙夫和美籍华裔学者刘若愚以为游侠来自不同阶层,各操生业,构不成一稳定的社会界别。其之所以好行侠,非为谋生,仅因受侠义精神的感召,故倡为气质说。个人比较认同这个判断。因为一个人为侠可以有各种原因,但基础条件必是其天性中有一段难忤的侠性,随其“人生精神意气识量胆决相辅而行相轧而出”(陈继儒《侠林序》),如“战国诸公之意之气,相与以成侠者也”(何心隐《答战国诸公孔门师弟之与之别在落意气与不落意气》),是其典型。仅从所在阶级、阶层作推求,不免太过拘牵。当然,这并不表示我否认游侠会受从哪里走出来的阶级、阶层的影响。譬如他是平民,当然容易在性情中糅入蔑视权贵、反抗体制和劫富济贫的意识;是富豪或权贵,则必然会多一份养私名以求仕进、蓄势力以建功业的追求。

澎湃新闻:那么这一人群的群体特质是什么?

汪涌豪:最权威也最为人熟悉的自然是司马迁《史记·游侠列传》中的论说:“今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困。既已存亡死生矣,而不矜其能,羞伐其德,盖亦有足多者焉。”班固思想较司马迁为正统,故称“意气高,作威于世,谓之游侠”的同时,在《汉书·游侠传》中不忘点出其还常“以匹夫之细,窃杀生之权”。但他对侠的上述特点是基本认可的,以为“亦皆有绝异之姿”。直到今天,人们对侠的特质的认识大体仍依此而来。

澎湃新闻:韩非子说“儒以文乱法,侠以武犯禁”,后来的士人主流往往以此评介游侠,是否说明游侠的最主要特征是武力(暴力)以及游离于社会秩序之外?

汪涌豪:确实,一说游侠就会想到《韩非子》中的这一句断语。韩非在“社稷无常奉,君臣无常位”的大争之世,尤重张扬君权,所以《五蠹》篇明确反对“群侠以私剑养”,“为人臣者聚带剑之客,养必死之士以彰其威”,《八说》篇又对“人臣肆意陈欲曰侠”与“弃官宠交谓之有侠”提出批评, 立场与后来荀悦《汉纪》所谓“立气势,作威福,结私交,以立强于世者,谓之游侠”相同。后者将游侠与游说、游行并称为“三游”,以为都“伤道害德,败法惑世”,是“乱之所繇生,先王之所慎”。因标准绝对而明确,每为后世专制君主和正统士大夫所采纳。其实,由两人所说,再按之史实,可知历史上“儒以文乱法”或有,“侠以武犯禁”则未必,不尚武力如郭解、朱家之流,有时更易触犯世网。原因很简单,为其令行私庭,权移匹庶,为患尤巨。所以我很同意你后半部分的判断,即既称游侠,主要特征或许正在其常游离于社会秩序之外。这里的“游”当然指“周游”和“交游”,但诚如杨联陞所言,也有或更有“不受拘管”、“不受牵制”之意,故不应仅作“游荡”解,还更应该理解为“游离”,一如西人所谓的“Free-floating resources”。它隐指其人可成为社会”自由浮动的资源“或所谓“游离资源”(《刘若愚:中国文史中之侠》,《杨联陞文集》,中国社会科学出版社1992年版,236页)。用今天的社会学术语来说,正可构成一“非正式群体”(informal group)。但从统治者一方来看,你是“四民”之外一种脱序的存在,当然有悖王化;以后若再欺压族党,凭凌儒绅,起灭词讼,喧闹公堂,更不容于法禁。

此外还须指出,即使身在主流,也早有人对韩非提出异议。如明代事功卓著的汪道昆就认为:“文则苛细,文而有纬则闳儒;武者强梁,武而有经则节侠。二者盖相为用,何可废哉。”“韩子以乱法讹儒,犯禁讹侠,夫乱法非文也,何论儒?犯禁非武也,何论侠?下之为曲儒,为游侠,文武何谓?”(《太函集》卷四〇《儒侠传》)他认为,侠事实上有上品与末流之分,不愿意人一概而论,所以称犯禁之侠绝非节侠,正如乱文之儒绝非闳儒,又肯定前者的“不游而节”与后者的“不曲而通”。如此对待而论,更契合先秦以后游侠多途发展、各有偏重的情实。所谓“节侠”,指的是侠中能持操守者,他们与“轻侠”、“粗侠”不同,与“奸侠”、“凶侠”更有区别。以后,曾国藩因其“薄视财利”、“忘己济物”、“较死重气”而称其为“豪侠”,认为“可与圣人之道”,虽精粗不同,“未可深贬”(《劝学篇示直隶士子》,《曾国藩全集》第十四册,岳麓书社1984年,442页)。

澎湃新闻:游侠在先秦两汉以及唐代,出现过让人瞩目的高峰,您曾指出,宋代以后不再活跃,全祖望更称游侠“至宣、元以后,日衰日陋”,这其中最主要的原因是什么?

汪涌豪:当年顾颉刚认为游侠自战国迄西汉只五百年历史,铃木虎雄干脆认为唐时已不存在。我二十多年前初涉此题,尚少有检索便利,只好遍翻二十四史,逐一查检,发现居然无代无之,由此深觉社会史研究的余域尚多。当然,宋以后侠的活跃程度的确有所降低,不要说两汉以降平交公侯、准与国事的际遇少有,即李渊父子占领长安后,召“五陵豪侠”与“侠少良家子弟”縻以好爵的事也再难见到(见《全唐文》卷一《授三秦豪杰等官教》)。

究其原因,自然与宋初惩五代之乱, 重文轻武,使人普遍内倾收缩有关,台湾学者傅乐成和伊沛霞(Patricia Ebrey)都指出过这一点。按之其时汪藻所谓“迨宋兴百年,无不安土乐生。于是豪杰始相与出耕,而各长雄其地,以力田课僮仆,以诗书训子弟”(《浮溪集》卷一九《为德兴汪氏种德堂作记》),以及叶适对“人心日柔,士气日惰”的感叹(《水心别集》卷二《法度总论二》),不能不说世道变化巨大。加以此后专制政体日趋完备,国家法与地方宗族习惯法的融合在事实上成型,游侠出入绅民两界,沉入百业之中,活动空间渐被收窄,身份特征自不免日渐稀释。许多侠因失去社会鼓励而降低了对自身的要求,放弃操守者更窜身乡闾,放滥成为霍布斯鲍姆(Eric J. Hobsbawm)所说的“社会盗匪”(《盗匪:从罗宾汉到水浒英雄》,台北麦田出版股份公司1988年版,第5页)。到明清两代,许多侠与盗匪沆瀣一气,作为“无赖群体”,活动尤见猖獗。日人上田信和川胜守研究江南都市无赖,都曾论及其时吴下有所谓“打行”,“大抵皆侠少,就中有力者更左右之,因相率为奸,重报复,怀不平”(叶权《贤博编》),有许多“里豪市侠”更趁社日节庆,“以力啸召俦侣,醵青钱,率黄金,诱白粟”(王穉登《吴社编》),甚至还有招徒众“习为健讼”的(见《万历通州志》卷二《风俗》)。

至于有的“乡曲武豪,借放纵为任侠”(见丁日昌《抚吴公牍》),荼毒乡里,更使其本来面目变得难以辨识。故明清两代刑律都添入治地痞流氓的条款,其人所遭到的打击是非常严厉的。以后有的散入民间为人保镖,为武馆教席,乃或入梨园班子为人练功说把子。是全祖望所讲的“日衰日陋”。

澎湃新闻:晚清的革命党中,有不少人以豪侠自任,这一时期游侠精神突然爆发的原因是什么?

汪涌豪:确实如你所说。原因当然是晚清天崩地解的时局变化。先是康梁领导维新运动在全国展开,后有革命派摆脱立宪幻想,由爱国御侮转向革命排满。但无论维新人士还是革命派,手中都不掌握军队,这让他们觉得吸纳忠于信仰、敢于任事的仁人志士非常重要。游侠损己不伐,敢任不让,明道不计功与正义不谋利的大义忠勇,在他们看来正可以引为同道,赖为号召。

此前,薛福成已痛感列强骤胜中国而呼求有“奇杰之士”出。至此,受西洋思想影响和日本崛起的刺激,再对照国人之局于传统而了无生气,整个社会迅速集聚其崇侠的共识。类似谭嗣同所谓汉匈奴犯边被逐“未必非游侠之力”、康有为所谓“人相偷安士无侠气则民心弱”、章太炎所谓“任侠一层与民族危亡非常有关”等为人所共识常谈。尽管今天看来,有的话不无偏颇,非尽事实。

具体到学习西洋,梁启超认为斯巴达人所以雄霸希腊、德国所以傲视欧洲皆因尚武,故作《论尚武》鼓吹“胆力”与“体力”,尤崇“心力”。自龚自珍提出“报大仇,医大病,解大难,谋大事,学大道,皆以心之力”,“心无力者谓之庸人”(《壬癸之际骀观第四》),时人每多言之。梁氏《意大利兴国侠士传序》称欧洲人“雪大耻,复大雠,起毁家,兴大国,非侠者莫属”,或也受此影响。但其实,尼采唯意志论、詹姆士人格论和柏格森学说对他的影响也很大。另外,他还认为宇宙一切都由意识流转构成,故备言“意力”对促进进化的决定作用,此“意力”就指“心力”。而所谓侠,在他看来也正“非膂力之谓,心力之谓也”。章太炎对中国人个性——他称之为“我见”的缺乏痛心疾首,在《答铁铮》中称“所谓我见者自信也,而非利己也”,“尼采所谓超人,庶几相近”,并认为这种“排除生死,旁若无人”,“上无政党猥贱之风,下作愞夫奋矜之气”,“于中国前途有益”。后编订《检论》,又称盗跖为“大侠师”,比作“今之巴库宁”,则认同俄国无政府主义“破坏的欲望也即创造的欲望”的立场无疑。其时,人们普遍推崇无政府主义,以为“今世界各国中破坏之精神,最强盛者莫如俄国之无政府党”,有一原因就在它鼓吹暗杀,这方面议论可见后来蹈海自杀的杨笃生的《新湖南》。它很容易使人想到荆轲、聂政等人。以后,革命党人学造炸弹,多谋行刺。如谋刺五大臣的吴樾,行前就写下万字长文《暗杀时代》。

再说学习东洋,我们比较熟悉的,如谭嗣同《仁学》就曾直言“与中国至近而亟当效法者,莫如日本。其变法自强之效,亦由其俗好带剑行游,悲歌叱咤,挟其杀人报仇之气概,出而鼓更化之机也”。唐才常与之并称“浏阳双杰”,尝亡命东瀛,也在《侠客篇》中称赞日本侠的“义愤干风雷”。梁启超《记东侠》认为日本之所以崛起,功在“一二侠者激于国耻,倡大义以号召天下”,为此借彼武士之名编成《中国之武士道》,意欲通过发扬历代游侠史迹,来改变“民族武德斫丧”、积弱不振、外侮交乘的现状。杨度在该书序中,对此意发扬也多。

澎湃新闻:但应该说,他们对西洋东洋之侠的推崇与对中国古代游侠的推崇是相激相荡的。

汪涌豪:对。分开是为了叙述的方便。事实是,对三者的推崇,在他们是同时交叉的,因为他们视东西方侠者为同一类人,都乐以一腔热血求一场好死。秋瑾素慕郭解、朱家为人,又好读《东欧女豪杰传》等书,自号“鉴湖女侠”,就如此。

其时,用“侠”为儿孙辈取名或替自己改字取号的人很多,这里的“侠”都不仅以中国古代的游侠为限,但古代游侠在其心目中所占的分量仍很重。故在作具体的推赞夸扬时,他们常有意识地突出其有信仰、具特操、能行动,富于救世热忱和牺牲精神等方面。譬如章太炎虽认为侠出于儒,尝谓“《儒行》所称诚侠士也”,又主张“以儒兼侠”,但又认为不必深言道德,“但使确固坚厉,重然诺,轻死生,则可矣”(《革命之道德》),并尤力主去除“以富贵利禄为心”的“儒家之病”。他还特别尚勇,以为若“无勇气,尚不能为完人”(《国学之统宗》)。

澎湃新闻:勇是孔子讲的“三达德”,儒家应该是尚勇的吧?

汪涌豪:孔子当然尚勇,以“勇者不惧”为君子必备的质素。但请注意,他“恶勇而无礼者”,为其有可能为盗为乱。以后孟子更区分道德之勇与血气之勇,重前者之“大勇”而轻后者之“小勇”,又强调以义配勇,推崇“不动心”,要人“持其志,无暴其气”,并认为“可以死,可以无死,死伤勇”。再后来,扬雄《法言》崇孟轲而贬荆轲,认为其不过“刺客之靡”,而游侠是所谓“窃国灵”者,简直就是以义代勇了。所以章太炎要特别提倡勇,并认为游侠之勇可敬可佩,值得发扬。

以后汤增璧《崇侠篇》更倡言“舍儒崇侠”。还有人进而主张复兴墨学。我们知道,墨学至东汉基本废而不传,然墨子贵义尚力,关心社会平等,有节制一己之欲而奉从主义的自律精神;墨家为赴天下急难,徒众姓名澌灭,与草木同朽者不知凡几,使时人觉得这种精神值得重作洗发。故谭嗣同好读《墨子》,私怀其摩顶放踵之志。梁启超虽以孔子为大勇,但《子墨子学说》仍称秦汉侠风大盛是受了“墨教”的影响,“今欲救亡,厥惟学墨”。觉佛的《墨翟之学说》更全面肯定墨侠之于救亡的意义(见张枬、王忍之:《辛亥革命前十年间时论选集》第一卷下册,三联书店1978年,865页)。

还可一说的是,1905年出版的《民报》创刊号卷首,也将墨子像与黄帝、卢梭并举,以示革命前进的方向。

这里,我就此问题展开稍详,是想同时究明游侠与儒墨两家的关系。我觉得,这对认识何以游侠存而不亡又评价互歧会有帮助。

澎湃新闻:武侠小说中的侠客,几乎个个都是蔑视官府或权贵的,历史上真实的游侠似乎不是这样的。

汪涌豪:天下事,想象与现实常有落差。事实是,游侠与官府权贵从来就有千丝万缕的联系。鲁迅《流氓的变迁》指汉大侠为求自保而多与公侯权贵相馈赠,是大家都知道的。白鲁恂(Lucian W. Pye)《中国政治的变与常》一书说得更为彻底,他认为中国的文化,依附权贵是获取安全感的最佳手段,游侠之与权贵,以忠诚交换保护,在双方都觉得理所当然。钱穆早年作《释侠》,称侠是养私剑者的专指,而以私剑见养者,非侠,以后《国史大纲》承认见养者也是侠,也是看到两者关系的密不可分。

两汉以降,游侠已无“河南朝四姓,关西谒五侯”的风光,但权臣养客仍很普遍,游侠与权贵的交往因此仍然密切。唐吴象之《少年行》诗有“承恩借猎子平津,使气常游中贵人”这样的句子,结合张九龄以“合如市道,廉公之门客虚盈;势比雀罗,廷尉之交情贵贱”劝谏正掌用人之政的姚崇(《全唐文》卷二九〇《上姚令公书》),可见两者相与在那个时候正复不少。前不久,因电影《聂隐娘》引出不少侠的话题,虽是传奇小说改编,但反映的历史确是真的。还有一篇《红线》,更与史实如合符节。唐代既有侠进入中央朝廷,也有退而入北衙禁军的。又有一部分人骁勇剽悍,不愿老死牗下,遂投效边庭,被强藩用为勾心斗角的工具,如此“塞上应多侠少年”,也是其人与官府权贵关系密切的显证。这样的情形要到唐末甚至五代后才发生变化,到那个时候,才有薛逢《侠少年》所谓“往来三市无人识”,或沈彬《结客少年场行》所谓“酒市无人问布衣”这样的诗句出现。

要特别一说的是游侠与官府权贵交往所导致的多重结果。起初,他们可以赖此背景做出许多有利于人群的侠行,也可借以化解自身遭遇的各种麻烦。但以后随门客向私客、奴客方向转化,像战国秦汉那样享有隆盛社会声名和自由度的好日子再难复现,其人的自主意识和独立人格不免随着身份的骤降而日渐丧失,有时障于恩谊,间或摆不开利诱,沦为后者的工具常在所难免。这种逆转变化与宋元以后官府权贵对游侠态度由尊敬而礼遇,向为利用而恩接,乃至豢养以为驱使的方向过渡是正相对应的。

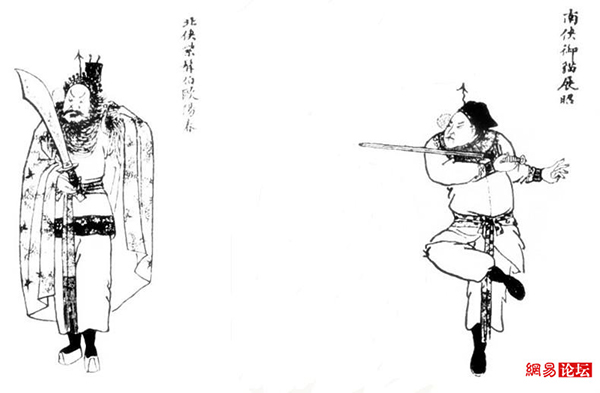

外销画中清代的游民。

澎湃新闻:但游侠与官府处对立地位,应该说也是常有之事吧。

汪涌豪:这个当然。古代专制政体,从来追求“政在抑强扶弱,朝无威福之臣,邑无豪桀之侠”(《汉书·刑法志》)。前也谈及,如有人擅作威福,夺权朝廷,一定难为体制所容,一定会受到类似迁徙、从军或被酷吏能吏镇压的制裁。并且,这种制裁贯穿古代社会始终。像迁徙一事,不仅常见于两汉,《大元通制条格·杂令》中有“豪霸迁徙”条,其所迁豪霸中也多游侠。

但需要指出的是,游侠对抗官府有如下两种不同的情形:一是本着侠义原则为民请命,目的是为了匡补其在钱、粮、刑、名等方面的阙失,这个部分,历代游侠曾有过许多了不起的作为,既见诸载记,常感激人心,它们是后世小说中义侠形象的基本来源。二是为一己之私攻讦长吏,干犯法禁,这就不能视为蔑视权贵。如宋元以后,散入民间的游侠常常风闻公事,妄构饰词,论告官吏,沮坏官府,有的甚至焚烧衙门,冲击囚牢。不加分析,一概视作反抗权贵,就不免牵强。尤其这当中还有一种“持吏短长”,即抉发官吏隐私以为要挟,就更不能以反抗官府论了。如发生在汉武帝晚年那场“巫蛊之祸”,就起因于丞相公孙贺抓捕“京师大侠”朱安世,引来后者告发其子与阳石公主私通、又使人行巫蛊事。类似的事宋以后还可见到,今人不宜单凭想象作片面肯定。

澎湃新闻:我们读武侠小说,会觉得那些侠客个个出手豪阔,而史书记载中,大多数的游侠是不事生产的,那么他们以什么为生呢?

汪涌豪:这类描写确实不尽出于小说家的虚构。游侠之所以能妖服冶容,鲜衣美食,出入连骑,从者如云,接济起人来更是倾囊而出,不留后手,是与其世家累富、多有田土有关。日人平势隆郎指出,西汉游侠与富商联系密切,其中暴豪之侠既垄断坊市,又兼营商业、手工业,与其时周流天下的大贾有相似或重合的交通管道,大多还经商有成。宋以后,士商相混,绅商出现,许多“山人”兼为商人,许多商人又好为任侠,就更少物质方面的顾忌。

但尽管如此,依着这一人群的天性,大多不愿槁项黄馘,老死垄亩,故“不事生产”、“不乐常业”仍是其基本的生活状态。这其间,有的游侠因为声名在外,慕名而来者争赴其庭,牛马什物充牣不算,即顷致千金也非难事,但绝大多数游侠没有这种待遇,平时匿里舍而称逃亡,弃耕农而事游惰,要维持豪阔的生活,就只有靠妄行非法了。《史记·货殖列传》所列“攻剽椎埋,劫人作奸,掘冢铸币,任侠并兼,借交报仇,篡逐幽隐,不避法禁,走死地如骛者,其实皆为财用耳”,可谓说尽其大概。

“攻剽”指以强力劫取,“椎埋”指椎杀后埋掉,此等劫掠行旅、横抢市集是为财;伪托侠义,侵吞霸占,借助同伙,图报私仇,将人椎杀埋葬了事也可能是为财,“掘冢”更是所谓“向死人要铜钿”。“铸币”即“盗铸”,是自己开工造钱,凡此都给游侠带来巨额的财富。此外,他们还没少干“私煮”、“掠卖”等事,前者指制贩私盐获利,其中许多著名的盐枭都是由游侠充任的。后者也称“略卖”,指用强力掳人以图利,用今天的话就是绑票。唐宋以降,“坊市制”被打破,取而代之的是开放式的街巷布局,商户与居民杂处,极大增加了城市吸纳外来人口的能力,造成社会上不在四民之列的冗者激增。游侠置身其间更如鱼得水,靠山吃山,傍海吃海,尤其许多侠少与地痞游闲联手,设变诈以为生计,在水陆两道违禁走私成为常态。故明人姚旅《露书》称古有四民,士农工商,自宋以后增加了僧、兵,变成“六民”,至此则有“二十四民”。他解释其中“响马巨窝”一类:“有闲公子,侠骨豪民,家藏剑客,户列飞霞,激游矢若骤云,探囊金如故物,里羡其雄,官何敢问”,可见主要是干杀人越货的勾当。

由于钱来得容易,爱惜也难。这才有许多侠者千金在握,顷刻间就可以缘手散尽。这其中当然包含许多游侠是在做劫富济贫、赈穷周急的好事,如郑仲夔《耳新》就记载有“潮惠大侠”尝绑富豪子弟,出贴通衢,令其家人重金来赎。但从朝廷和地方政府的立场出发,这显然是无法容忍的劣行。

外销画中清代的游民。

澎湃新闻:游侠作为一个群体,在中国社会起了什么样的作用?

汪涌豪:游侠作为一种社会存在,从未被统治集团认可过,也少有得到主流文化的整体性肯定。但社会上广大的人群,凭着朴素的知觉与经验,都觉得其可敬可爱,甚而忽视其有可畏可怖的另一面,多少是因为司马迁那句不止说过一次的话:“且缓急,人之所时有也。”它很自然地让人去想这“缓急”是如何产生的,既已产生,又有谁可缓解等问题。一个显然的事实是,政治清明、世道祥和的时代,这种缓急不会常有,即使有也比较容易克服。因为在这种社会,国家纲纪不乱,人们安居乐业,间或有户、婚、田、钱等方面的矛盾冲突,乃或道德人伦方面的纠葛与悖乱,也可以通过制度化的明法和礼俗来解决。而当这个社会的弱势人群受到不公正的待遇而无力自救,由国家出为主持公道自属当然,即这个社会的其他成员也会秉一种良知,设身处地地分担其痛苦。然而真实的世道常常反是。尤其易代之际战乱纷起,或大灾之年人不聊生,极易使强暴和不公正之事丛生频发。有时即使未逢乱世灾患,也有执事者乱政、怠政等问题。一旦不平事起,不要说民不举官不究,即使民已举而官不究也在在多有。这方面,我们不能太相信舞台上的清官剧,看看史书所载历代胥吏衙蠹如何横行不法就可知道,即使专制政体高度发达的帝国晚期,吏治崩坏和司法腐败之事有多严重,良懦之人又如何告诉无门,束身为鱼肉。此所谓“江海相逢客恨多”。

其间又有一种情况尤其让人惊心。那就是不要说许多人有遭遇缓急无法出脱的窘迫,有时候,这种缓急还正出自强权者的有意操控。《管子·君臣》篇就指出过这一点。他不满“为上者”常让身边近臣,即所谓“中央之人”控制群下,认为“中央之人,臣主之参。制令之布于民也,必由中央之人”,但现在这些人出于私利的考量,常不能正确处置这类问题,相反,“以缓为急,急可以取威;以急为缓,缓可以惠民”。什么意思?就是为攫取威势,凭手中权力把无足轻重的缓事硬办成急事;又为了市私恩,把人命关天的急事拖成缓不济急。这最让人意气难平。管子说这个的目的是警示“为人上者”,本来“生法者君也”,现在你“威惠迁于下”,早晚要出事。但他似乎忽略了在这个过程中,会有多少背公行私、草菅人命的事情发生,又会造成多少底层人的哀哀无告,冤无从伸。

那么,问题的根源在哪里?显然不仅在“中央之人”。明方以智《任论》说得透彻,在“上失其道,无以属民”。此时有游侠出来,敢任人所不能任,甚至不惜站在权力的对立面,脱人于待命刀俎的窘境,自然大得人心。所以紧接着他又说:“故游侠之徒以任得民。”这个意思,明清以来许多人都说过,后来梁启超等人也说过。若要问为何游侠骄蛮悍顽、擅作威福,仍能得大众信赖,原因就在这里。游侠在中国社会所起的作用之所以不能被忽视,就在于他可以济王法之穷,去人心之憾。尤其当朝多秕政,败亡之渐,他是无助弱势最大的依靠。

澎湃新闻:您已提到,包括前面所说的晚清之士,历史上许多主流中的文人士大夫都很推崇游侠,那侠的文化意义又是什么?

汪涌豪:简单地说,其所起的作用已足以彰明其意义。我们知道,古代中国基本上是一个权力依附和等级结构发育得非常充分的社会,又认同亲族协作型的治理模式。用马克斯·韦伯的话,为一“家族结构式国家”。因此素来重视由君主、官吏和平民构成的政治权威,由圣贤、士人和庶民构成的社会权威,以及由族长、家长和家庭一般成员构成的家族权威。因此它的社会稳定如劳思光所说,端赖四种权力:一为士人,其特性是教化的;二为家族,其特性是血缘的;三为民间组织,其特性是习俗的;再有就是政府,其特性是制度的(《中国文化要义新编》,香港中文大学出版社2002年版,152页)。由于传统中国人从来以“集人成家,集家成国,集国成天下”为理之当然,一种如柯雄文(Antonio S. Cua)所说的将做道德自律的“典范个人”视为“持续无休止的修身过程”的观念(《道德哲学与儒家传统》,华东师范大学出版社2013年版,106页),得到世人绝对的鼓励。以后再由中庸调和的儒家学说与谦退尚柔的佛道思想的渗入,遂使一种重内省轻发露、重和合轻对立、重圆到轻伉直的处世方式,成为人们普遍照奉的准则。这样行之日久,造成的极端后果便是人们社会责任感的消散与社会元气的荡失。每个人都拘执一种个人主义道德观,洁身自好,束身寡过,而全无普遍主义的高上视镜。看似从容中道,其实据于儒、依于道或逃于禅的背后,是安于守旧而不知拓新,谨于私德而昧于公义;是媚软拘谨、饰智任诈。到最后,诚如明儒章懋所批斥的:“老成清谨者为上,其次只是乡愿,下则无所放僻邪侈,无所不为。”(《枫山章先生语录》)

类似对传统文化由追求温雅而趋于文弱,追求谨重而趋于保守,追求自我人格完善而趋于利群意识淡薄的批评,中国人自己说了许多,外国人对此也常有论及。我们比较熟悉罗素在《中国问题》中所做的批评,其实这样的批评多了去了。如十九世纪,美国传教士倪维思(J. L. Nevius)就对中国人“胆量不足而懦弱有余”多有讥评,他甚至称“中国是一个冷漠迟钝、不思进取、懒散懈怠、缺乏生气的民族”(《中国和中国人》,中华书局2011年版,217页),这是不是让我们想到了林语堂?我们说,国民性的背后有文化与传统在起作用,游侠的存在,某种意义上说,正照亮了这种文化的短板,也是对这种传统的匡补与救赎。

他在认知方式上不讲循例从众,行为方式上不拘允执其中,情感方式上不尚拘谨自持,评价方式上排斥崇礼重序,无死容而有生气,无空言而重实际,不避祸福,忘忽利害,有时还能充作劳氏所讲的第三种权力,在民间处定是非,决断生死;特别是他重人格平等,尚精神自由,爱无等差,义不苟且,这种敢于担当又能担当的精神,对从来讲究察于安危,宁于祸福,明于去就,莫之能害的中国人及其背后的文化,显然具有纠补意义。还有,他追求简单的是非和简明的人际温爱,通过自身的努力与发挥,求得生命的高峰体验,从而既超越儒家所强调的社会联系和政治秩序法则,又超越道家所强调的自然联系与心理秩序法则,最大限度地开显了人的主动性,为消解这个世界的累累重负,疏浚坚强而饱满的生命之源,提供了独特而醒目的借镜。

直到今天,为什么中国人仍喜欢这类人物,喜欢看武侠片和武侠小说?在人的心智结构常不免与世俗经验相协调、与名利计较相适应的过程中,有时心憾于利害,间或又情变于存亡。这样的时候,排开重气轻死、任张声势的另一面,游侠的人格与精神,应该仍对当代人的人格建构乃至文化建造有借鉴意义。